您好,欢迎访问三七文档

当前位置:首页 > 幼儿/小学教育 > 小学教育 > 小升初暑假衔接 第六讲 古代诗文 专题卷-2023-2024学年语文(统编版)

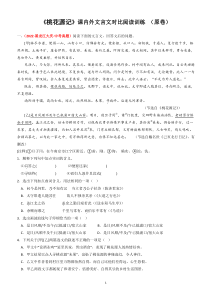

学科网(北京)股份有限公司小升初语文暑假衔接第六讲·古代诗文专题卷一、选择题。1.下列句中加点词解释正确的一项是()A.终日不成章.章:文章。B.泣涕零.如雨零:零散。C.相去.复几许去:距离。D.脉脉不得.语得:得到。2.下面哪两句诗描写的不是儿童生活呢?()A.童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。B.牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹。C.稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银钲。D.人闲桂花落,夜静春山空。3.表达深切的爱国情怀的诗句是()A.天生我材必有用;千金散尽还复来。B.千磨万击还坚韧;任尔东西南北风。C.遥知兄弟登高处;遍插茱萸少一人。D我劝天公重抖擞;不拘一格降人才。4.下列诗句不是写景的一项是()A.日常篱落无人过,惟有蜻蜓蛱蝶飞。B.梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀。C.篱落疏疏一径深,树头新绿未成阴。D.大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。学科网(北京)股份有限公司5.下列植物、象征意义及古诗对应恰当的一项是()A.松树-生命力强-碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。B.竹子-坚韧顽强-咬定青山不放松,立根原在破岩中。C.荷花-洁身自好-宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。D.牡丹-默默奉献-唯有牡丹真国色,花开时节动京城。6.下列诗句中,具有对仗工整特点的一项是(A.B.C.D.何当金络脑,快走踏清秋。7.下列词语中带点字的注音正确的是哪一项?()A.为是其智弗若与.(yǔ)B.孰为汝多知.(zhì)乎C.见两小儿辩斗.(dŏu)D.此不为.(wèi)近者热而远者凉乎8.下面句子朗读节奏划分有误的一项是()A.为是/其智弗若与?B.思/援弓/缴而射之。C.一心以为/有鸿鹄/将至。D.日初出/大如车盖。9.下列句子中对加点词解释有误..的是哪一项?()A.为.是其智弗若与?(因为)B.孰为.汝多知乎?(同“谓”,说)C.思援.弓缴而射之。(支援)D.及其日中如探汤.。(热水)二、给下面的诗句选择正确的修辞手法。A.拟人B.比喻C.夸张D.排比(1)大漠沙如雪,燕山月似钩。()学科网(北京)股份有限公司(2)咬定青山不放松,立根原在破岩中。()三、判断下列说法。(1)《竹石》是一首题画诗,是诗人为自己所画的竹石画而题写的。()(2)“大漠沙如雪,燕山月似钩”运用了夸张的修辞方法。()(3)《石灰吟》和《竹石》都是托物言志诗,表面上写物,实际上表达诗人的志向。()(4)李贺被称为“诗鬼”,他的马诗共有23首,本课所选为其中的第5首。()(5)郑燮,又名郑板桥,唐代书画家,最擅长画兰、竹。()四、填空。1.诗歌是表达情感的载体。请根据语境,把诗句补充完整,体会其中蕴含的情感。诗中有情:李白用“孤帆远影碧空尽,____________________”诉说对友人的不舍之情;杜甫用“露从今夜白,___________”表达对故乡的深切思念之情;陆游用“王师北定中原日,____________”抒发自己浓浓的爱国之情。2.初春小雨细滑润泽,春草刚刚发芽时沾上小雨,若有若无,由此,我情不自禁地吟诵起“,”的诗句;爷爷望着江河奔涌入海,不由得吟诵起《长歌行》中的诗句:“,?”3.当我们在外地过节时,常引用________-朝诗人王维的《》中的学科网(北京)股份有限公司诗句“______________________,___________________。”来表达对家人的怀念。4.有时候,有些人对自己所处的环境、正在做的事,反而不及旁人清楚,这就是“当局者迷,旁观者清”。宋代诗人______的〈题西林壁》中的诗句“______________________,__________。”就说明了这个问题。五、课外阅读。四时田园杂兴(宋)范成大土膏欲动雨频催,万草千花一晌开。舍后荒畦犹绿秀,邻家鞭笋过墙来。1.给加点的字选择正确的解释。土膏.():A.膏药B.泥土滋润状晌.():A.晌午B.一天以内的一段时间2.笋:部首查字法,先查部首_______,再查_______画。3.诗中描写的景物有_________、_________、__________和__________等。。4.本课所学的《四时田园杂兴》,描写的是______季的景色。这首诗描写的是____季的景色,根据诗中的词语__________可以看出。5.用自己的话写出后两句诗的意思。___________________________________________________________6.你还知道哪些范成大的古诗?写一写吧___________________________________________________________学科网(北京)股份有限公司___________________________________________________________六、文言文阅读。(一)司马光讲书司马光生七岁,凛(lǐn)然如成人,闻讲《左氏春秋》①,爱之,退为家人讲,即了其大旨。自是手不释书,至不知饥渴寒暑。[注释]:①《左氏春秋》:相传是春秋末年鲁国的左丘明为《春秋》作注解的一部史书。1.下列加点字的解释不正确的一项是()。A.司马光生.七岁(长到)B.闻.讲《左氏春秋》(闻到)C.自是手不释.书(放下)2.“爱之”中的“之”指的是()。A.司马光B.《左氏春秋》3.读了文章,你觉得司马光是一个()的人。你是从文中哪一句感受到的,请用“”画下来。4.由文章最后一句,你想到了哪些成语,请写两个。______________________________________________________________________________________________________________________(二)抱璞自泣楚,卞和,游荆山,得璞玉①,奉献武王。王使人相之曰:“石也。”以和为诈,而刖②其左足。及文王即位,和复奉献之,王使人相之曰:“石也。”又以和为诈,而刖其右足.及成王立,和又欲献,恐见害,乃抱璞哭于荆山之下,三日三夜泣尽,继之以血。成王闻之,使人问之:“天下刖者多矣,子奚泣之悲耶?”和曰:“吾非悲刖也。悲夫宝学科网(北京)股份有限公司玉而题之以石,贞士而名之以诳,吾是以悲。随使献玉。王使玉人琢其璞,果得美玉,遂命之曰:“和氏壁”。(注:①璞(pú)玉,没有雕琢过的玉石②刖(yuè,断足之刑。〕1.加黑字解释错误的一项是()A.恐见害见:表被动译为“被”。B.三日三夜泣尽泣:哭泣。C.子奚泣之悲耶奚:xī,为什么.D.宝玉而题之以石题:题名,命名。E.贞士而名之以诳诳:kuáng,欺骗。F.吾是以悲是以:“以是”的倒装。是:这,此。2.下面语句翻译是否正确?“以和为诈”——(王)认为卞和是(在)欺诈.()3.“吾是以悲”一句中的“是”指代的内容是:(请用文中语句回答)______________________________________________________________________________________________________________________(三)凿壁偷光匡衡,勤学而无烛。邻居有烛而不逮,衡乃穿壁引①其光,以书映光而读之。邑②人大姓文不识③,家富多书,衡乃与④其佣作而不求偿。主人怪,问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之。”主人感叹,资⑤给以书,遂成大学⑥。(选自《西京杂记》中央文献出版社)【注释】①引:引来,使出现。②邑:同乡。③文不识:人名。学科网(北京)股份有限公司④与:帮助。⑤资:借。⑥大学:很有学问的人。1.“邻居有烛而不逮”中的“逮”字读音是___,意思是___。根据这个意思还可以组词为___。2.对“衡乃穿壁引其光”的翻译正确的一项是()。A.匡衡于是穿墙而过,去吸引邻居家的火光B.匡衡于是翻过墙去,把邻家的火光引了过来C.匡衡于是在墙上凿了个洞,引来邻家的光亮3.把“与其佣作而不求偿”改写成现代汉语是________________。匡衡这样做的原因用现代汉语来说就是_______________________________。4.读了《凿壁偷光》这个故事,你得到了什么启示呢?______________________________________________________________________________________________________________________学科网(北京)股份有限公司参考答案:一、1.C2.D3.D4.D5.B6.C7.B8.B9.C二、1.B2.A三、(1)正确(2)错误(3)正确(4)正确(5)错误四、1.唯见长江天际流月是故乡明家祭无忘告乃翁2.天街小雨润如酥草色遥看近却无百川东到海何时复西归3.唐九月九日忆山东兄弟独在异乡为异客每逢佳节倍思亲4.苏轼不识庐山真面目只缘身在此山中五、1.BB2.43.雨草花竹笋4.夏春鞭笋过墙5.屋后的那片荒地也长满了野花野草,一片葱绿秀美;连邻居家的竹鞭也从院墙下穿过来,钻出了嫩嫩的竹笋。6.昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。六、(一)1.B2.B3.示例一:聪慧“退为家人讲,即了其大意”示例二:勤奋“自是手不释书,至不知饥渴寒暑”4.废寝忘食孜孜不倦(二)1.B(泣,眼泪)2.√3.宝玉而题之以石,贞士而名之以诳。(三)1.dài到,及力有不逮2.C3.到他家去做雇工,但不要报酬希望能读遍主人家的书4.我们要学习凿壁偷光的精神,学习匡衡不怕艰难学习的恒心与毅力。

三七文档所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

三七文档所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

5页

5页

42页

42页

67页

67页

32页

32页

36页

36页

61页

61页

18页

18页

27页

27页

10页

10页

13页

13页

本文标题:小升初暑假衔接 第六讲 古代诗文 专题卷-2023-2024学年语文(统编版)

链接地址:https://www.777doc.com/doc-11680415 .html